伊東市の市長、田久保眞紀氏の学歴詐称問題。東洋大学法学部卒業という経歴が実際には「除籍」であり虚偽であったという衝撃のニュースは、全国に報じられ、伊東市の行政に対する信頼を大きく揺るがしました。しかし、この問題の本質は、単なる一市長の経歴詐称という表面的な事実だけに留まりません。

私が考察するに、これは伊東市という地方都市が抱える「闇」が、最も露骨な形で露呈した事例でもあり、特定の人物に対する「逆恨み」が、いかに陰湿で執拗な攻撃へと転化しうるかを示す、生々しいドキュメンタリーなのです。

今回の記事では、田久保市長の学歴詐称問題の背後に蠢く、伊東市の特有の既得権益構造、特に建設利権との深い繋がり、そして、なぜこのタイミングで「爆弾」が投下されたのかという点について、「伊東市の闇」という視点から考察していきます。田久保眞紀氏に非がないとは言いませんが、この問題が単なるモラルの問題を超え、地方政治の暗部を映し出していることを、学歴詐称問題の背景にある本当の問題と捉えて考えたいと思います。

彗星のごとく現れた「改革者」と、伊東市既得権益層との確執

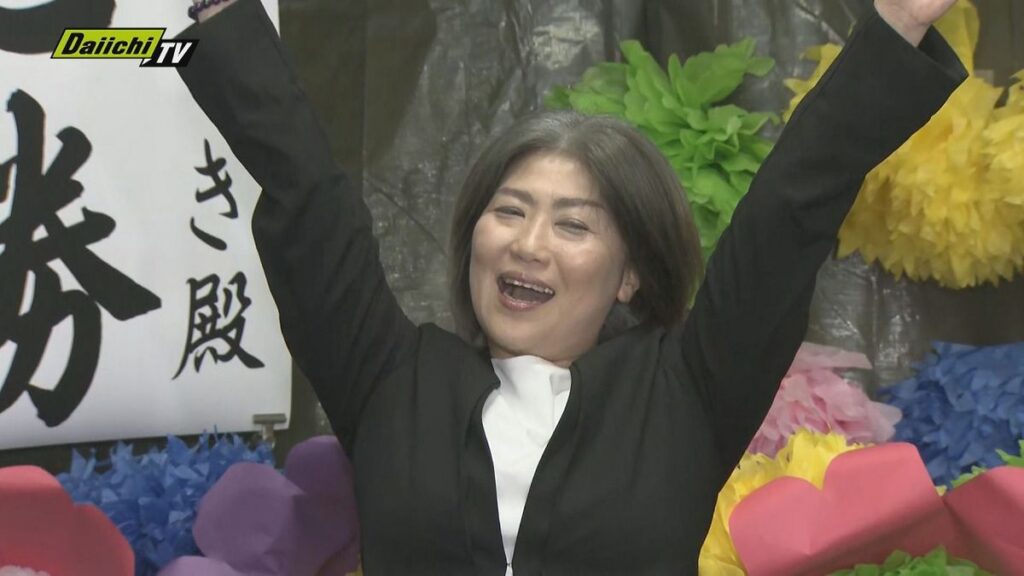

2025年5月、伊東市長選挙で田久保眞紀氏が初当選を果たした時、多くの市民は彼女に大きな期待を寄せました。それまでの伊東市は、長年の慣例と旧態依然とした体質に縛られ、人口減少と財政難に喘いでいました。観光都市としての魅力も薄れ、活気を失いつつあったのです。

田久保氏の当選は、まさに「異端」でした。2018年に結成された「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」では事務局長を経て代表に就任。伊東市八幡野で計画された韓国系の「ハンファエナジージャパン」を主体とする大規模太陽光発電所に対する反対運動を主導し、この様な市民運動を主導し2019年に伊東市議として初当選、2期半ば市議を務めた女性候補が、新図書館の建設を初当選以来公約に掲げている現職だった小野達也元市長を破って市長の座に就いたのです。彼女は「市民目線」「財政健全化」「透明性の確保」を掲げ、停滞していた市政に一石を投じる存在として、多くの市民の希望となりました。

彼女の登場は、しかし、同時に伊東市に根深く張る「古い体質」と、そこに安住する既得権益層にとっては、警戒の対象以外の何物でもありませんでした。地方都市において、首長の交代は、単なる顔ぶれの変化ではなく、公共事業の配分や各種許認可、ひいては地域の経済構造全体に影響を及ぼす可能性を秘めています。特に、長年にわたって特定の企業や団体が公共事業を独占してきた地域では、新たな首長の「改革」の姿勢は、彼らの既得権益を脅かす「脅威」として認識されます。

伊東市も例外ではありません。観光都市ゆえに、インフラ整備や公共施設の建設は重要な経済活動であり、地元の建設業者にとっては、行政からの仕事が生命線です。それが長年の慣例の中で、特定の業者に偏り、競争原理が働きにくい状況が生まれているケースは、全国の地方都市で散見される構造です。

田久保市長は就任後、早速その「古い体質」にメスを入れようとしました。無駄な公共事業の見直し、財政の引き締め、市民参加型の市政運営への転換。これらの改革は、市民からは概ね好意的に受け止められましたが、裏側では静かに、しかし確実に、反発の芽を育んでいきました。

「夢の図書館」建設計画の凍結と、携わる業界団体からの「恨み節」

田久保市政の改革を象徴する、そして今回の問題の根底にある最も重要な対立軸の一つが、「新図書館建設計画」の頓挫です。

これは、前市政が進めていた大型プロジェクトでした。単なる図書館建設にとどまらず、多目的ホールなどを併設し、総事業費は42億円とも言われる規模の計画でした。駅前再開発との連動も視野に入れられ、まさに「伊東市の顔」となるはずの、鳴り物入りのプロジェクトだったのです。

しかし、田久保市長はこの計画に「待った」をかけました。彼女が問題視したのは、そのあまりにも巨大な事業規模と、それに伴う財政負担でした。人口約6万人の伊東市にとって、42億円規模のハコモノ建設は、将来にわたる財政を圧迫しかねないリスクの高い投資です。さらに、老朽化した図書館の建て替えという名目ではありましたが、その計画が本当に市民ニーズに合致しているのか、費用対効果はどうか、という点にも疑問を呈しました。

市民の中には、新しい図書館を望む声も確かにありました。しかし、一方で、財政状況を憂慮し、もっと堅実な行政運営を求める声も少なくありませんでした。田久保市長は、後者の声に応え、この大型プロジェクトの凍結・見直しを決定したのです。これは、彼女が掲げた「財政健全化」の公約を体現する、まさに象徴的な政策判断でした。

この決定は、伊東市民の間に賛否両論を巻き起こしましたが、何よりも大きな衝撃と反発を与えたのは、地元の建設業界でした。

42億円規模の公共事業は、地方都市の建設業者にとって、文字通り「死活問題」です。計画が頓挫するということは、そのプロジェクトを当て込んでいた業者にとっては、売上や雇用、ひいては会社の存続そのものに関わる大打撃を意味します。資材発注、下請け業者への発注、人員計画など、すでに動き出していたものもあったかもしれません。それが白紙に戻されるのです。

彼らにとって、この図書館計画は単なる「公共事業」ではなく、長年培ってきた行政との関係性、そして地域経済を支える重要なファクターだったのです。それが、新市長田久保眞紀の登場で、あっけなく消え去った。

この時、建設業界の奥底に、「田久保市長への強い不満」が蓄積されていったことは想像に難くありません。それは単なる不満を超え、ビジネスチャンスを奪われたことへの「恨み」、そして「逆恨み」へと変質していった可能性は極めて高いでしょう。

地方都市では、公共事業が地域経済の生命線であることが多いため、首長と建設業界との関係は非常に密接です。時に、その関係が癒着や談合といった「闇」を生む温床となることも指摘されます。新しい首長がその「闇」にメスを入れようとすれば、当然、激しい抵抗に遭うのは目に見えています。新図書館計画の頓挫は、まさにその抵抗の導火線に火をつけた出来事だったのです。

突然表面化した学歴詐称の「爆弾」と、告訴人の正体

そして2025年6月、市長就任直後のタイミングで、突如として学歴詐称問題が浮上し、刑事告訴にまで発展しました。なぜ今なのでしょうか?そして、誰が、何の目的で、この「爆弾」を投下したのでしょうか?

報道によれば、田久保市長を刑事告発したのは、伊東市在住の男性で、その男性が伊東市川奈にある建設会社社長であることが明らかになっています。この一点が、今回の問題の「闇」を解き明かす上で、極めて重要な意味を持ちます。

単なる「正義感」や「義憤」から、一市長の学歴詐称を暴こうとする市民がいてもおかしくはありません。しかし、それが「建設関係者」であったという事実は、彼らの動機が、単なるモラルの問題以上に、深い「恨み」と「報復」の感情に根差している可能性を強く示唆しています。

彼らにとって、新図書館計画の頓挫は、決して忘れ去られることのない「裏切り」であり、「損失」でした。田久保市長の「改革」は、自分たちの利益を阻害するものであり、その結果、経済的な打撃を受けた企業や個人は少なくなかったはずです。

市長の学歴詐称という情報は、おそらく就任前から、あるいは就任直後から、一部では噂されていたのかもしれません。しかし、それを「表沙汰」にするタイミングを、彼らは虎視眈々と狙っていたのではないでしょうか。市長としての実績が積み上がり、市民からの支持も一定程度得ていた中で、その土台を根こそぎ崩す「爆弾」として、満を持して投下されたと見るのが自然です。

刑事告訴という手段を選んだのも、単なる政治的攻撃に留まらず、市長の「失脚」を狙った、極めて執拗な意図が感じられます。学歴詐称それ自体は、詐欺罪などの刑事罰に直結しにくい側面もありますが、公職選挙法違反(経歴詐称)や、虚偽公文書作成(市長としての署名など)といった別件での訴追を視野に入れている可能性もあります。仮に刑事罰に至らなくとも、逮捕や書類送検といった事態になれば、市長としての職務続行は極めて困難になります。つまり、彼らの目的は、田久保市長の「政治的抹殺」にあると推測できるのです。

これは、地方都市の閉鎖的な社会の中で、利権を脅かされた勢力が、権力者を失脚させるために、あらゆる手段を講じる「闇」の構造を浮き彫りにしています。

伊東市の「闇」の構造と、地方自治の現実

今回の問題は、伊東市に特有の「闇」を浮き彫りにしました。それは、多くの地方都市が共通して抱える問題でもあります。

- 公共事業への過度な依存と建設利権

地方都市の経済は、公共事業に大きく依存しているケースが少なくありません。建設業は地域経済の要であり、雇用を支える重要な産業です。しかし、その一方で、公共事業の入札や発注において、特定の業者への優先的な発注、談合、水増し請求といった不正が行われる温床となることもあります。長年の慣行として、特定の業者と行政幹部や政治家との間に「持ちつ持たれつ」の関係が築かれ、それが既得権益となって地域を支配する構造が形成されることがあります。

田久保市長の改革は、この「聖域」に踏み込んだため、激しい反発を招いたと考えることができます。

2. 閉鎖的なコミュニティと「村社会」の論理

地方都市は、人間関係が密接で、良くも悪くも「顔が見える」社会です。一方で、それは「村社会」特有の閉鎖性や、異分子を強く排除しようとする傾向を生み出すことがあります。田久保市長のように、旧来のしきたりを壊そうとする存在は、「厄介者」として排斥の対象となりやすいのです。

特に、地元の有力者や、長年地域を牛耳ってきた旧家、そして特定の業界団体などは、強固なネットワークを形成し、地域の政治や経済に大きな影響力を行使します。彼らにとって、新しい風を吹き込もうとする首長は、自分たちの秩序を乱す存在であり、時に「攻撃対象」となり得るのです。

3. 政治と経済、そしてメディアの癒着

地方の政治家や行政幹部、そして有力な事業者との間には、しばしば見えにくい形で「癒着」が生じることがあります。表面的な報道の裏で、より深い真実が隠されている可能性がある訳で、地方メディアは往々にして、地域の権力構造に遠慮がちであり、批判的な報道を避ける傾向が見受けられます。特に静岡などのローカルメディアは地域の有力者への配慮によって「触ってはいけない事実」「報道されないより根深い問題」などに対しては消極的であり、「学歴詐称問題」より更に深刻な地元裏経済の構造にメスを入れる事など到底出来ないのです。

伊東市が抱える「闇」は、決して一党一派の問題ではなく、地域経済・行政手法・住民参加の仕組み自体に起因する構造的課題と言える。真相解明と再発防止の鍵は、 「市民の目」と「専門家の目」を同時に効かせるガバナンスの再構築にこそあるのではないだろうか。

コメント